Que los hombres también tengamos miedo

Miguel Flores-Montúfar

@mfloresmontufar

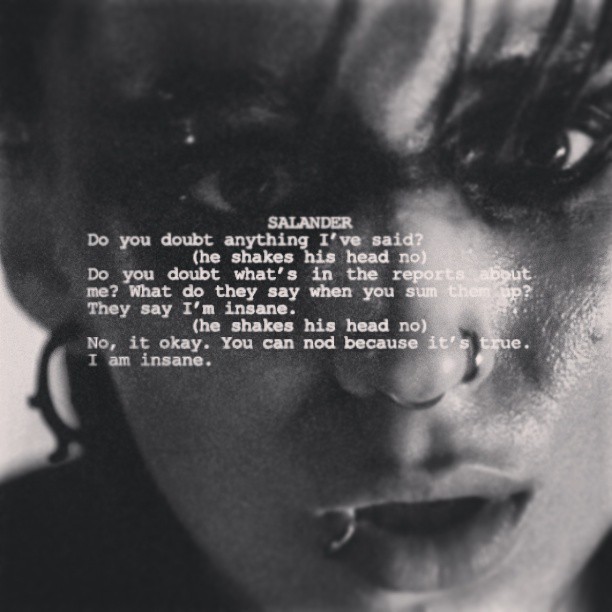

Detalle de un fotograma de La chica del dragón tatuado, adaptación norteamericana de Los hombres que no amaban a las mujeres, el primer libro de la trilogía Millennium de Stieg Larsson.

Lo único que se me ocurre para detener esta avalancha de barbarie machista, hoy por hoy, es que nosotros también tengamos miedo.

Nosotros, los hombres.

Porque, a ver: hemos tenido todas las puertas para entender la situación (la empatía, las relaciones interpersonales, la ciencia, el derecho) y las hemos pateado todas. La empatía, por ejemplo, nos alcanza como mucho para lanzarnos a la defensa de nosotros mismos: yo jamás, yo nunca, yo sería incapaz. Y eso, claro, en el mejor de los casos, porque en el peor no nos cuesta nada culpar a la víctima por lo que le ha ocurrido, o por contarlo, o por no contarlo, o por contarlo pero a destiempo, sin testigos, sin pruebas, etcétera.

Y me refiero aquí no solo a los que matan, violan o golpean, ni a los que, con sus palabras, justifican esos delitos (que no son pocos: basta pasearse por los comentarios en Facebook de cualquier diario, incluyendo esta web, para confirmar que el país está lleno de hombres que, encantados, violarían o golpearían mujeres). Decía, en todo caso, que no me refiero solo a ellos. Hablamos, también, de ti y de mí, que nos consideramos incapaces no solo de golpear a ninguna mujer, sino incluso de meterle la mano en el bus o de silbarle por la calle.

Porque hablar de los criminales, y solo de ellos, sería lo fácil, ¿no? Desde que en 2016 estalló Ni Una Menos, realizamos el mismo número: la tragedia aparece, nosotros la observamos con horror sincero y meditamos sobre ella, y a veces incluso parece que algo en nosotros va a cambiar. Al menos eso parece. Porque luego, a la primera oportunidad, vuelta a lo mismo: o sea que ahora no podemos contar un chiste porque todo les ofende, o sea que no podemos decirle a una mujer bonita que es bonita, o sea que ahora no podemos acercarnos a una chica que nos gusta. ¿Notaron el truco? No matábamos mujeres antes de la tragedia, no lo haríamos después. Nos reíamos de chistes machistas antes de la tragedia y, por supuesto, seguiremos haciéndolo después. Et voilà! Con nosotros no pasó nada.

Y cuando las mujeres (especialmente las feministas) insisten en recordarnos que con eso no alcanza, empezamos con el trágico drama de que, si seguimos así, empezaremos a actuar temiendo a las mujeres, calculando cada uno de nuestros actos con ellas, pensándolo mucho antes de, por ejemplo, hacerles un piropo o invitarlas a salir.

Pues mejor, ¿no? Ya que no entendimos con la empatía, la razón ni las evidencias (todavía hay sujetos poniendo en duda que el brutal ataque contra Eivy Ágreda pueda considerarse violencia de género), ya que pasará al menos una generación hasta que crezcan jóvenes educados desde el enfoque de género, y es demasiado tiempo y serán para entonces demasiadas vidas de mujeres arruinadas, quizá sea conveniente que, por lo pronto, los hombres tengamos miedo. Ya que nada nos ha detenido, que el miedo nos detenga.

Miedo a ser vistos, expuestos y denunciados. Miedo a ser grabados, tachados, a perder contactos y posibilidades. Miedo a quedarnos sin un entorno que nos proteja, miedo al cargamontón, al apanado y al ridículo. No es lo mismo que vivir temiendo ser acosado, tocado, violado y asesinado. Tampoco es lo mismo que ser golpeado hasta la muerte por tu pareja. No es lo mismo que casi ninguna forma de violencia machista, pero alcanza para que nosotros, los hombres, tengamos miedo. Y está bien.

Que nos dé miedo insistir a nuestras parejas para tener sexo cuando ellas no quieren. Que nos dé miedo descubrir en nuestras dulces, amorosas insistencias, esas formas de chantaje que no incluyen gritos ni forcejeos.

Que nos dé miedo hacer chistes machistas, espectáculos machistas, programas machistas, libros machistas. Que el miedo nos obligue a buscar los caminos que nuestra creatividad, afincada en el lugar común, nunca se atrevió a explorar.

Que nos dé miedo seducir a nuestras alumnas, que nos dé miedo incluso decir o hacer algo que ellas puedan entender como seducción. Que nos dé miedo hacer lo mismo con cualquier mujer con la que tengamos alguna relación jerárquica: subalternas, empleadas, seguidoras.

Que nos dé miedo incluso estar a solas con nuestros amigos. Que nos dé miedo, luego de las pichangas, repetir chistes sobre violaciones y suegras, que nos dé miedo estar metidos en grupos de WhatsApp donde se comparten videos grabados o difundidos sin el consentimiento de las mujeres que los protagonizan. Que esperemos con miedo el día en que uno de nuestros amigos sea denunciado públicamente: más temprano que tarde, sucederá, y entonces tendremos que estar preparados. Que nos dé miedo ser cómplices, y miedo también parecerlo.

Que nos dé miedo acercarnos demasiado a una desconocida, abordarla. Que incluso en un bar, en una discoteca, en un espacio aparentemente propicio tengamos dudas, y que estemos muy atentos a cada gesto para retroceder al primer signo de incomodidad.

Que nos repitamos a cada paso, como un mantra: consentimiento, consentimiento, consentimiento.

Que nos dé miedo revisar nuestro pasado y encontrar allí al hombre violento o pendejo o canalla que ya no somos pero alguna vez fuimos. Peor todavía: que fuimos para alguien. Que nos dé miedo que ese alguien, haciendo su propia introspección, se acuerde de nosotros.

Que nos dé miedo que descubran que entendimos las relaciones abiertas solo hasta la mitad, la nuestra, para acostarnos con quien nos dé la gana y no comprometernos, pero nos olvidamos del discurso cuando nuestra pareja quiere ejercer su libertad.

Que nos dé miedo hacer comentarios a nuestras parejas sobre sus cuerpos, los rollitos, los kilitos de más. Que nos dé miedo siquiera levantar la ceja cuando veamos que llevan una prenda que nos parece demasiado corta. Que nos dé miedo dar la impresión, siquiera la impresión, de que no podemos controlar los celos.

Que nos dé miedo subestimar la inteligencia de las mujeres de nuestro entorno, sus gustos, sus intereses. Que nos dé miedo abandonar las responsabilidades de la casa y contentarnos con «ayudar», de vez en cuando, lavando los platos o tendiendo la cama.

Que nos dé miedo abrir la boca y que se burlen de nosotros. Que nos dé miedo explicarles a las mujeres qué les ha pasado y cómo deben sentirse al respecto. Que nos dé miedo que descubran, detrás de nuestro presunto interés por defender la razón y la presunción de inocencia, detrás de nuestras respetuosas formas y nuestra vocación de polemistas, a un payaso que solo quiere llamar la atención.

Que nos dé miedo pasarnos meses organizando un evento, preparando un libro de entrevistas, seleccionando invitados, y que luego nos pinchen el globo con la molesta observación de que, pucha, nos olvidamos de incluir mujeres. Quizás no será del todo cierto, porque lo intentamos pero no podían, pero no importará porque igual quedaremos mal. Que veamos venir el momento de la vergüenza, y nos dediquemos a pensar el doble, y desde el inicio, en las mujeres.

Que nos dé miedo alzar la voz, herir, insultar. Que nos dé miedo perder el control, cruzar el límite aunque sea por un centímetro.

Tengamos miedo de ser vistos, escuchados, recordados. Y ni siquiera entonces, imagínense, nos acercaremos al miedo de ser mujer en el Perú.

Más procrastinación