Papá te está observando: escritores sobre sus hijos

Miguel Flores-Montúfar

@mfloresmontufarHoy es el Día del Padre y, para celebrarlo, he recogido aquí algunas citas que, a lo largo de los últimos años, me encontré en libros, entrevistas, artículos y muros de Facebook. Todas tienen en común dos cosas: por un lado, son reales (no son fragmentos de ficciones) y, por otro, nacen de la relación que sus autores tienen con sus hijos: desde las observaciones más cotidianas hasta los comentarios más intelectuales, metafísicos o sentimentales. Mañana publicaré algunas en el sentido inverso: hijos e hijas que escriben sobre sus padres.

(Y, antes de que se apuren en señalar a cuántos autores he omitido imperdonablemente, quiero aclarar: FALTAN COMO CANCHA, por supuesto. Gracias igual por avisar).

Papá te está observando

Los hijos de Sophia y Nathaniel Hawthorne: Una, Julian y Rose.

En los Cuadernos norteamericanos, los diarios de Nathaniel Hawthorne, hay varios pasajes en los es que el autor de La letra escarlata se dedica a observar a sus hijos. Es más: hay incluso todo un periodo, que va del 28 de julio al 16 de agosto de 1851, en el que Hawthorne escribe exclusivamente sobre sus hijos, ya que se queda a cargo de ellos porque su esposa está de viaje (este periodo sería luego extraído de los diarios y, muchos años más tarde, publicado como libro independiente, con el título de Veinte días con Julian y Conejito, y acompañado de un prólogo de Paul Auster, que es de donde saco esta información).

Las observaciones son muchas veces anecdóticas, triviales. A veces, en cambio, reflejan la perplejidad de Hawthorne frente a sus hijos. Tomo solo dos fragmentos. El primero es de cuando Julian tiene poco más de dos años:

Le dije a Julian: «Déjame que te quite el babero». Y como no me hizo caso, se lo repetí dos o tres veces, cada vez en voz más alta que la anterior. Al final, él replicó gritando: «¡Déjame que te quite la Cabeza!»

Sobre su pequeña hija Una, entonces de cinco años, dice:

Hay algo en esa criatura que casi me espanta, no sé si mágico o angélico, pero en todo caso sobrenatural. Se mete tan atrevidamente en lo que sea, sin detenerse ante nada y con tal comprensión de las cosas, que unas veces me parece falta de delicadeza y otras, en cambio, muestra que posee la más perfecta esencia de ella, ora tremendamente firme, ora absolutamente tierna; ora del todo irrazonable, ora rebosando sabiduría. En resumen: de vez en cuando capto algún aspecto de ella que me hace pensar que no puede ser mi propia hija humana, sino un espíritu en el que se mezclan extrañamente el bien y el mal, y que acecha la casa en que vivo. El niño, en cambio, es siempre igual, y jamás varía su relación conmigo.

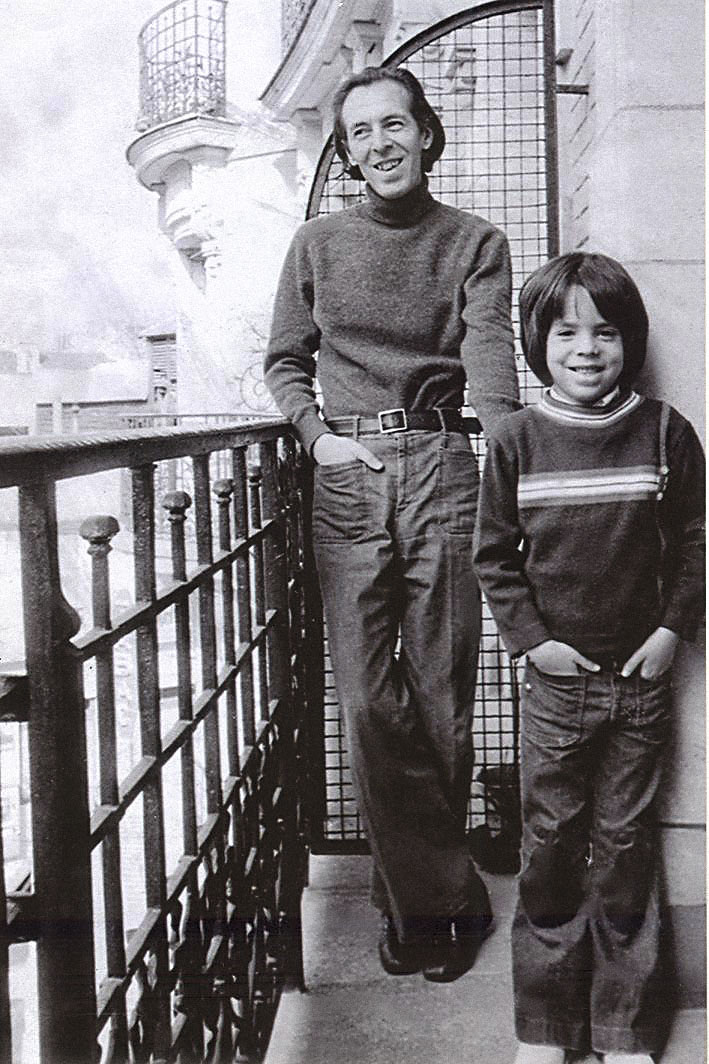

Julio Ramón Ribeyro con su hijo, Julito Ramón (París, 1973)

Hay una imagen de Julio Ramón Ribeyro (que llega a nosotros gracias a Alfredo Bryce Echenique) bastante conmovedora: la del escritor que teclea con una mano mientras, con la otra, carga a su hijo. Precisamente, varias de las Prosas apátridas de Ribeyro nacen de la contemplación de su hijo. Recogí todas en este post; dejo aquí solamente una:

Al igual que yo, mi hijo tiene sus autoridades, sus fuentes, sus referencias a las cuales recurre cuando quiere apoyar una afirmación o una idea. Pero si las mías son los filósofos, los novelistas o los poetas, las de mi hijo son los veinte álbumes de las aventuras de Tintín. En ellos todo está explicado. Si hablamos de aviones, animales, viajes interplanetarios, países lejanos o tesoros, él tiene muy a la mano la cita precisa, el texto irrefutable que viene en socorro de sus opiniones. Eso es lo que se llama tener una visión, quizá falsa, del mundo, pero coherente y muchísimo más sólida que la mía, pues está inspirada en un solo libro sagrado, sobre el cual aún no ha caído la maldición de la duda. Solo tiempo más tarde se dará cuenta de que esas explicaciones tan simples no calzan con la realidad y que es necesario buscar otras más sofisticadas. Pero esa primera versión le habrá sido útil, como la placenta intrauterina, para protegerse de las contaminaciones del mundo mayor y desarrollarse con ese margen de seguridad que requieren seres tan frágiles. La primera resquebrajadura de su universo coloreado, gráfico, será el signo de la pérdida de su candor y de su ingreso al mundo individual de los adultos, después de haber habitado el genérico de la infancia, del mismo modo que en su cara aparecerán los rasgos de sus ancestros, luego de haber sobrellevado la máscara de la especie. Entonces tendrá que escrutar, indagar, apelar a filósofos, novelistas o poetas para devolverle a su mundo armonía, orden, sentido, inútilmente, además.

El tiempo con los hijos

J.G. Ballard en Shepperton, con sus hijos Bea, Fay y Jim (1965)

Hace algunos años, encontré esta breve nota de J. G. Ballard en el muro del escritor José Carlos Yrigoyen:

Yo quería profundamente a mis hijos, como bien sabían ellos, y teníamos la suerte de que mi trabajo de escritor me permitía estar con ellos todo el tiempo. Les preparaba el desayuno y los llevaba al colegio, y luego escribía hasta que llegaba la hora de recogerlos. Como era difícil conseguir una niñera que trabajara durante el día, lo hacíamos todo juntos: comprar, ver a los amigos, visitar museos, ir de vacaciones, hacer los deberes, ver la televisión. En 1965 hicimos un viaje en coche a Grecia que duró casi dos meses, unas maravillosas vacaciones en las que estuvimos juntos a cada momento. Recuerdo que estábamos en un atasco en una carretera de montaña del Peloponeso, y una mujer estadounidense miró hacia nuestro coche y dijo «¿De veras está solo con estos tres?». A lo que yo contesté: «Con estos tres nunca se está solo». Afortunadamente, hacía mucho tiempo que había olvidado lo que era estar solo.

Mario Vargas Llosa con su hijo Álvaro en el zoológico

Y creo que es interesante contrastar este testimonio con una anécdota de otro escritor que también se ve en la obligación de cuidar de su hijo: la anécdota funciona casi como una declaración de prioridades. Durante esta entrevista-perfil de Leila Guerriero, Vargas Llosa le pide a su hija Morgana que le traiga a su nieta, que llora sin parar: el escritor quiere intentar calmarla. En eso llega Álvaro (1966), hijo mayor de Vargas Llosa, y comenta el berrinche de la pequeña.

—Tú también llorabas cuando eras pequeño —dice su padre—.

—No me acuerdo —dice Álvaro, sentándose en un sofá—.

—Claro, si tenías un año. Cuando estábamos en Londres y tenía que darte esa cosa espantosa, los productos Herbal o Hierbal. Patricia se iba a clases de inglés, y yo estaba escribiendo Conversación en La Catedral y tenía que parar para darte los productos esos. Entonces cerrabas la boca.

Álvaro lo mira con curiosidad mientras su padre empieza a sacudirse de risa.

—Y yo le abría la boca. Y cuando lograba embutirle todo el frasquito, él lo vomitaba entero. Entonces lo metía en el cuarto del fondo, cerraba esa puerta, cerraba otra puerta y me ponía a trabajar. Y los chillidos de la criatura atravesaban las tres puertas y llegaban a mi máquina de escribir. Cuando llegaba Patricia me preguntaba: “¿Le diste la cosa?”, y yo “sí, sí”. Y la impresionaba porque el chico estaba empapado de llanto y de sudor, de la cólera que le producía que nadie le hiciera caso con sus chillidos. Seguramente son los momentos más escabrosos de Conversación en La Catedral.

—Al menos sirvió para algo —dice Álvaro—.

La esperanza y la confianza

Paul Auster y su hija Sophie Auster (no encontré una foto en la que aparezca con su hijo Daniel, que es a quien se refiere en La invención de la soledad).

En 1982, Paul Auster publicó La invención de la soledad. El libro está partido en dos: la primera parte, y la mejor, se llama Retrato de un hombre invisible: en ella, Auster busca acercarse a la figura de su padre, un hombre hermético e incomprensible, cuya muerte repentina dispara el enfrentamiento. En la segunda parte, Auster se proyecta en A., y desde este alter ego reflexiona sobre diversos temas; entre ellos, la paternidad como una forma de regreso a la naturaleza, a lo real, al consuelo y la esperanza:

Puesto que el mundo es monstruoso, puesto que puede conducir al hombre a la desesperación, una desesperación tan tremenda, tan absoluta, que nada puede abrir la puerta de la cautividad de la desesperanza, A. espía a través de los barrotes de su celda y sólo encuentra un motivo de consuelo: la imagen de su hijo. Y no solo cualquier hijo, cualquier hija, el fruto de cualquier mujer y cualquier hombre.

Puesto que el mundo es monstruoso, puesto que no parece ofrecer ninguna esperanza de futuro, A. mira a su hijo y se da cuenta de que no debe abandonarse a la desesperación. Cuando está al lado de su hijo, minuto a minuto, hora a hora, satisfaciendo sus necesidades, entregándose a esta vida joven, siente que su desesperación se desvanece. Y a pesar de que continúa desesperándose, no se abandona a la desesperación.

La idea de un niño sufriendo le resulta monstruosa, incluso más monstruosa que la monstruosidad del mismo mundo; pues lo despoja de su único consuelo, e imaginar un mundo sin consuelo es monstruoso.

No puede ir más allá.

Fernando Savater en la biblioteca de su casa.

Y cierro con esta bonita anécdota que Fernando Savater incluye en el prólogo de Ética para Amador: ojalá todos nuestros papás fueran un poquito así, al menos una vez en sus vidas (y en las nuestras):

Un par de años más tarde y también en nuestro miniparaíso de Torrelodones, me contaste un sueño que habías tenido. ¿A que tampoco te acuerdas? Estabas en un campo muy oscuro, como de noche, y soplaba un viento terrible. Te agarrabas a los árboles, a las piedras, pero el huracán te arrastraba sin remedio, igual que a la niña de El mago de Oz. Cuando ibas zarandeado por el aire, hacia lo desconocido, oíste mi voz («yo no te veía, pero sabía que eras tú», precisaste) diciendo: «¡Ten confianza! ¡Ten confianza!» No sabes el regalo que me hiciste contándome esa rara pesadilla: ni en mil años que viva podría pagarte el orgullo de aquella tarde en que supe que mi voz podía darte ánimos. Pues bueno, todo lo que voy a decirte en las páginas siguientes no son más que repeticiones de ese único consejo una y otra vez: ten confianza. No en mí, claro, ni en ningún sabio aunque sea de los de verdad, ni en alcaldes, curas ni policías. No en dioses ni diablos, ni en máquinas, ni en banderas. Ten confianza en ti mismo. En la inteligencia que te permitirá ser mejor de lo que ya eres y en el instinto de tu amor, que te abrirá a merecer la buena compañía. Ya ves que esto no es una novela de misterio, de esas que hay que leer hasta la última página para saber quién es el criminal. Tengo tanta prisa que empiezo por descubrirte en el prólogo la última lección.

Más procrastinación