Para tu viaje en combi: los cuentos de Edmundo Paz Soldán

Miguel Flores-Montúfar

@mfloresmontufar

El escritor boliviano Edmundo Paz Soldán. Imagen tomada de ZendaLibros

Para acompañar tu viaje en combi, he recogido aquí algunos cuentos del escritor boliviano Edmundo Paz Soldán (Cochabamba, 1967). Es cierto que cada vez es más difícil leer en el transporte público, pero estos cuentos son tan breves que no necesitas más que unos minutos para terminarlos.

He tomado los cuentos de una antología llamada Imágenes del incendio (publicado por la editorial Algaida en 2005). La compré en Ibero hace un tiempo, pero sé que no ha circulado mucho por Lima. Por eso, recomiendo también otros libros que sí están disponibles. Sobreviven varios ejemplares de Amores imperfectos en la edición que hace varios años publicó el Diario Expreso (cuando cabía esperar algo así de Expreso, imagínense hace cuánto).

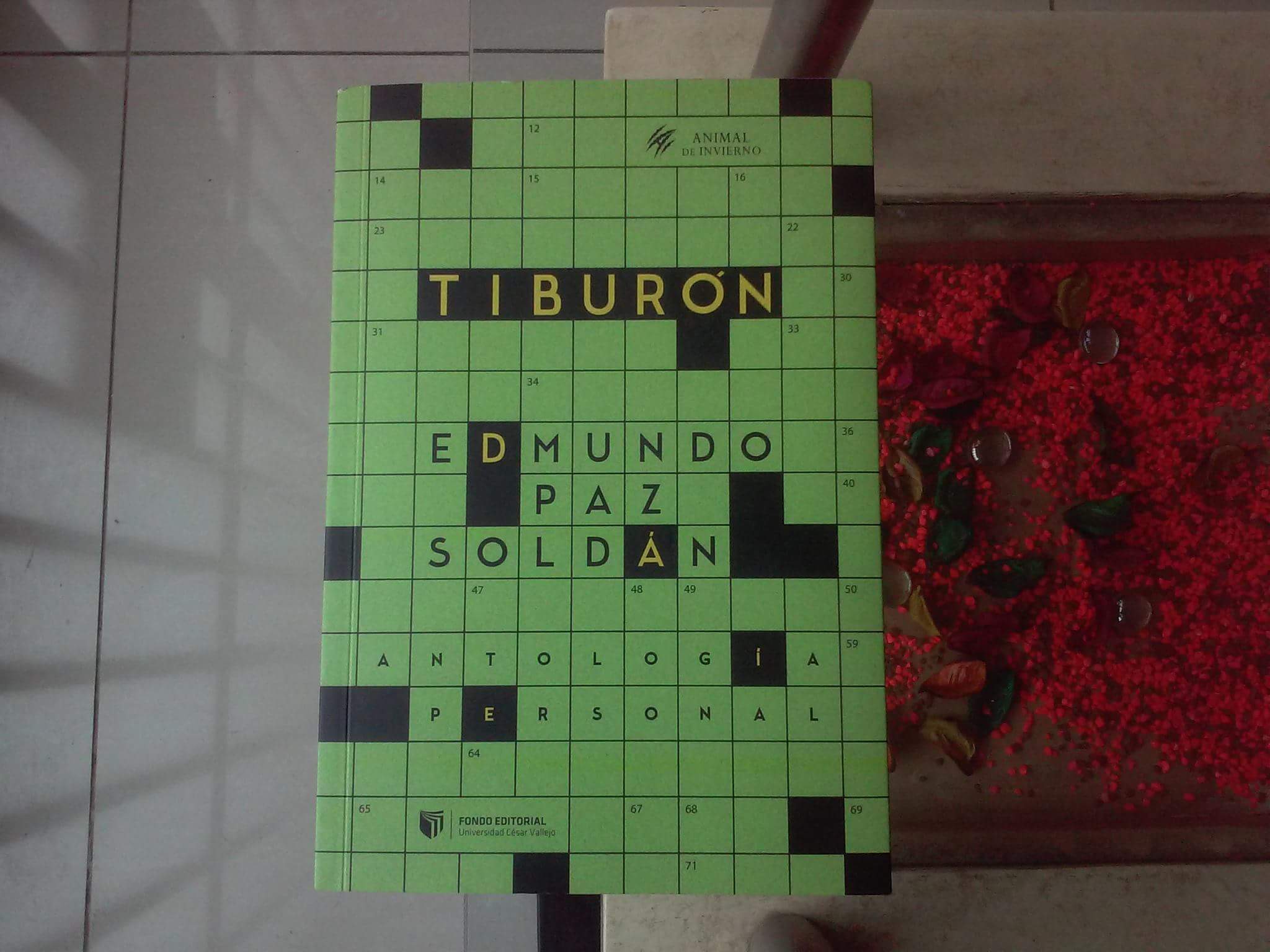

Además, en 2017 Paz Soldán publicó en Perú Tiburón, su última antología de cuentos, que estuvo a cargo de Animal de Invierno y el Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo. Esta edición se encuentra con facilidad en librerías.

Presten atención a Simulacros, el último cuento. En las últimas semanas he estado revisando varias historias (reales) de impostores, y todas me recuerdan a esta, que debe ser la primera que leí. En unos días espero publicar algo al respecto.

Edición peruana de Tiburón, la antología personal de Edmundo Paz Soldán. Imagen tomada del portal Punto y Coma.

La fuga

El 8 de junio de 1987, a las cuatro y cuarto de la tarde, en el penal de San Sebastián, Cochabamba, Bolivia, se produjo la fuga de Remigio Pedraza, oficial de guardia.

Veintisiete de abril

Era el cumpleaños de Pablo Andrés y decidí obsequiarle la cabeza de Daniel, perfumada y envuelta con elegancia en lustroso papel café. Supuse que le agradaría porque, como casi todo buen hermano menor, odiaba a Daniel y no soportaba ni sus ínfulas ni sus cotidianos reproches.

Sin embargo, apenas tuvo entre sus manos mi regalo, Pablo Andrés se sobresaltó, comenzó a temblar y a sollozar preso de un ataque de histeria. La fiesta se suspendió, los invitados nos quedamos sin probar la torta, alguien dijo son cosas de niños, y yo pasé la tarde encerrado en mi dormitorio, castigado y sintiéndome incomprendido.

La familia

¡Soy inocente, yo no maté a mi padre! –exclamó mi hermano, desesperado, apenas escuchó la sentencia. Me acerqué a él, intenté infundirle ánimo, le dije que yo le creía (y era verdad: tenía la certeza de que no mentía), pero mis palabras eran vanas: su nuevo destino estaba sellado. Apoyó su cabeza en mi pecho, lloró.

Fui a visitarlo todos los sábados por la tarde, durante veintisiete años, hasta que falleció. En el velorio, al mirar su precario ataúd desprovisto de coronas y recordatorios, sentí por primera vez el peso amargo del remordimiento.

Último deseo

—¿Cuál es tu último deseo? —preguntó el oficial.

—No quiero morir.

—Concedido —dijo el oficial—. Suelten al prisionero.

La espera

Como todos los domingos, mi padre me dijo que iría a pescar y regresaría al atardecer y yo le creí; mi madre me dijo que iría a visitar a mi abuela y yo le creí; mi hermana habló de una excursión al Tunari con su novio y tampoco dudé.

Han pasado cuatro años y empiezo a sospechar que no volverán. Me he quedado sin teléfono y sin electricidad, imagino que por falta de pago, y no me gusta leer. Mis provisiones se han agotado y cada vez me es más difícil encontrar ratones o gusanos.

Y tampoco puedo salir de esta casa: me es intolerable la idea de que en el momento en que lo haga ellos regresen y volvamos a desencontrarnos. Así que me dedico a esperar sin hacer nada de la mejor manera posible.

Simulacros

A los siete años, Weiser descubrió que le repugnaba el colegio y, sin vacilaciones, lo abandonó; sin embargo, para no contrariar a su madre (desde la muerte de su padre, él, hijo único, era la cifra de las esperanzas de ella), continuó levantándose en la madrugada, enfundándose en el uniforme obligatorio, saliendo en dirección al colegio, regresando al mediodía y hablando sin pudor de exámenes y profesores. De vez en cuando, para mantener la farsa, debió recurrir a la falsificación de notas de elogio por parte de la dirección y libretas pletóricas de excelentes calificaciones; debió recurrir a sus ex compañeros, que iban a su casa ciertas tardes a ayudarlo a simular que hacía las tareas. Ella confiaba en él; acaso por ello no se molestó en ir al colegio y averiguar por cuenta propia de las mejoras de su hijo, ni sospechó de la ausencia de reuniones de padres de familia y kermeses a las que de todos modos no hubiera ido. Siguió puntual, pagando las pensiones el primer cada mes, entregándole el dinero a su hijo, quien, solícito, se ofrecía a librarla de la molestia de tener que ir hasta el colegio.

Todo persistió sin variantes hasta el día de la graduación, en el que Weiser debió pretextar un súbito, punzante dolor en la espalda que lo confinó a la cama; su madre, preocupada por él, se alegró al saber que no irían a la ceremonia: no conocía a ningún profesor, a ninguno de los sacerdotes que regían el colegio, a ninguno de los padres de los compañeros de su hijo, se hubiera sentido una extraña. Al día siguiente, no pudo evitar las lágrimas al contemplar el diploma que Weiser había falsificado con descarada perfección, y pensó que ningún sacrificio era vano, su hijo iría a la universidad. Y Weiser, mientras le decía que estudiaría medicina, pensó que le esperaban seis arduos, tensos años.

Pero no fueron ni arduos ni tensos debido a su continuo progreso en el arte del simulacro. El día de la graduación fue el más difícil de sortear: debió recurrir a 43 amigos para que hicieran de compañeros suyos, contratar a 16 actores para que hicieran de cuerpo académico (profesores, decano, rector), alquilar el salón de la Casa de la Cultura para realizar en él la ceremonia en el preciso momento en que la verdadera ceremonia se realizaba en el Aula Magna de la Universidad. Y ella, su madre, lloró abrazada a él.

Después abrió un falso consultorio de médico general, en el que pasaba las tardes de tres a siete examinando pacientes falsos, contratados por temor a ser descubierto por su madre en una de sus repentinas, frecuentes, inesperadas visitas. Pero no se sentía perdiendo el tiempo: el consultorio le daba un aura de respetabilidad, una fachada necesaria para mantener en el anonimato su verdadera vocación, aquella que le había permitido acumular una portentosa riqueza, la vocación de falsificador.

Nueve años después, ya con una falsa especialización en neurocirugía, su madre acudió un día a su consultorio quejándose de insoportables dolores de cabeza; él la revisó y dictaminó que los dolores eran pasajeros, no revestidos de gravedad. Ella murió dos meses después. El médico forense dictaminó que la muerte se había debido a un cáncer no tratado a tiempo. Weiser no se sintió culpable en ningún momento: recordando el trayecto de su vida desde los siete años, pensó que ella, solo ella era la culpable de esta muerte acaso evitable.

Más procrastinación